不只是處理器。是電腦革命。

AMD 將於 2025 年推出最豐富的產品組合,著手塑造 AI 電腦的未來。

AMD 突破性效能

每種類別的產品都領先對手。

在輕薄筆記型電腦中發揮工作站的威力

AMD Ryzen™ AI Max 系列處理器具備桌上型電腦等級的處理器效能、獨立等級的內建顯示卡、領先業界的 AI 引擎,以最大威力將您的遊戲、創作和其他任何作業都發揮到極致。

對比 Intel Core Ultra 9 288V

AMD Ryzen AI Max+ 395

Intel Core Ultra 9 288V

為新一代 AI 電腦而生的最強大 AI 引擎

AMD Ryzen AI 300 系列處理器可為密集的多任務處理、身歷其境的遊戲體驗和內容創作提供高隱私性、響應靈敏的極致 AI 處理能力。

對比 Intel Core Ultra 7 258V

AMD Ryzen AI 7 350

Intel Core Ultra 7 258V

全球最先進的商用處理器5

Ryzen AI Max PRO 系列處理器為工作流程帶來全新可能性,針對精巧工作站設計提供尖端的處理器功能、整合式記憶體架構、強大的 ISV 認證圖形能力,以及增強的 AI 體驗。

對比 Intel Core Ultra 9 185H

AMD Ryzen AI Max+ PRO 395

Intel Core Ultra 9 185H

全球最強大的企業級 AI 電腦8

透過採用 AMD Ryzen AI PRO 300 系列處理器的電腦,讓您的員工擁有簡化業務營運、促進協作及推動創新的能力,非常適合混合式及遠端團隊。

對比 Intel Core Ultra 7 165H

AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375

Intel Core Ultra 7 165H

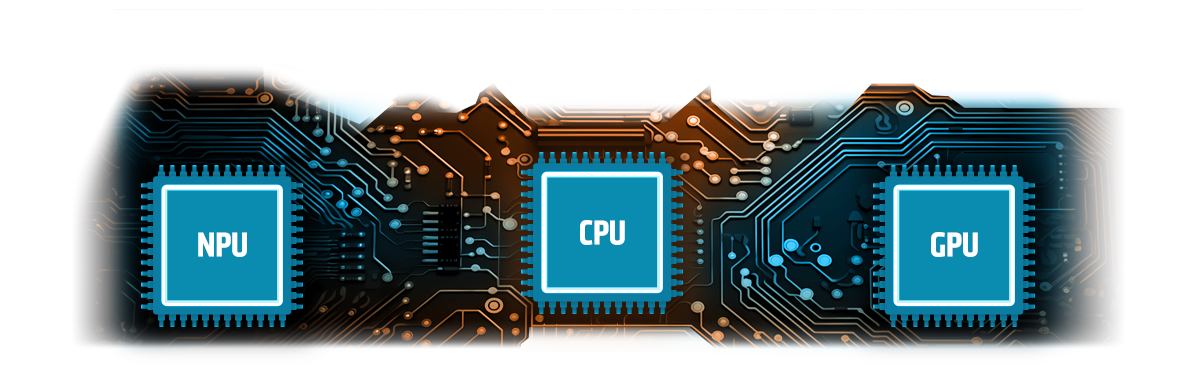

將個人 AI 處理能力帶到電腦中

在您的電腦上體驗超先進 AI 技術的威力。

神經處理單元 (NPU)

採用 AMD XDNA™ 架構的專用 AI 引擎,專為提供極致的 AI 處理效率而設計。

中央處理器 (CPU)

具有強大 AI 功能的核心,能實現令人興奮驚艷的全新 AI 電腦體驗。

圖形處理單元 (GPU)

內建專用的 AI 加速器,可最佳化 AI 工作負載。

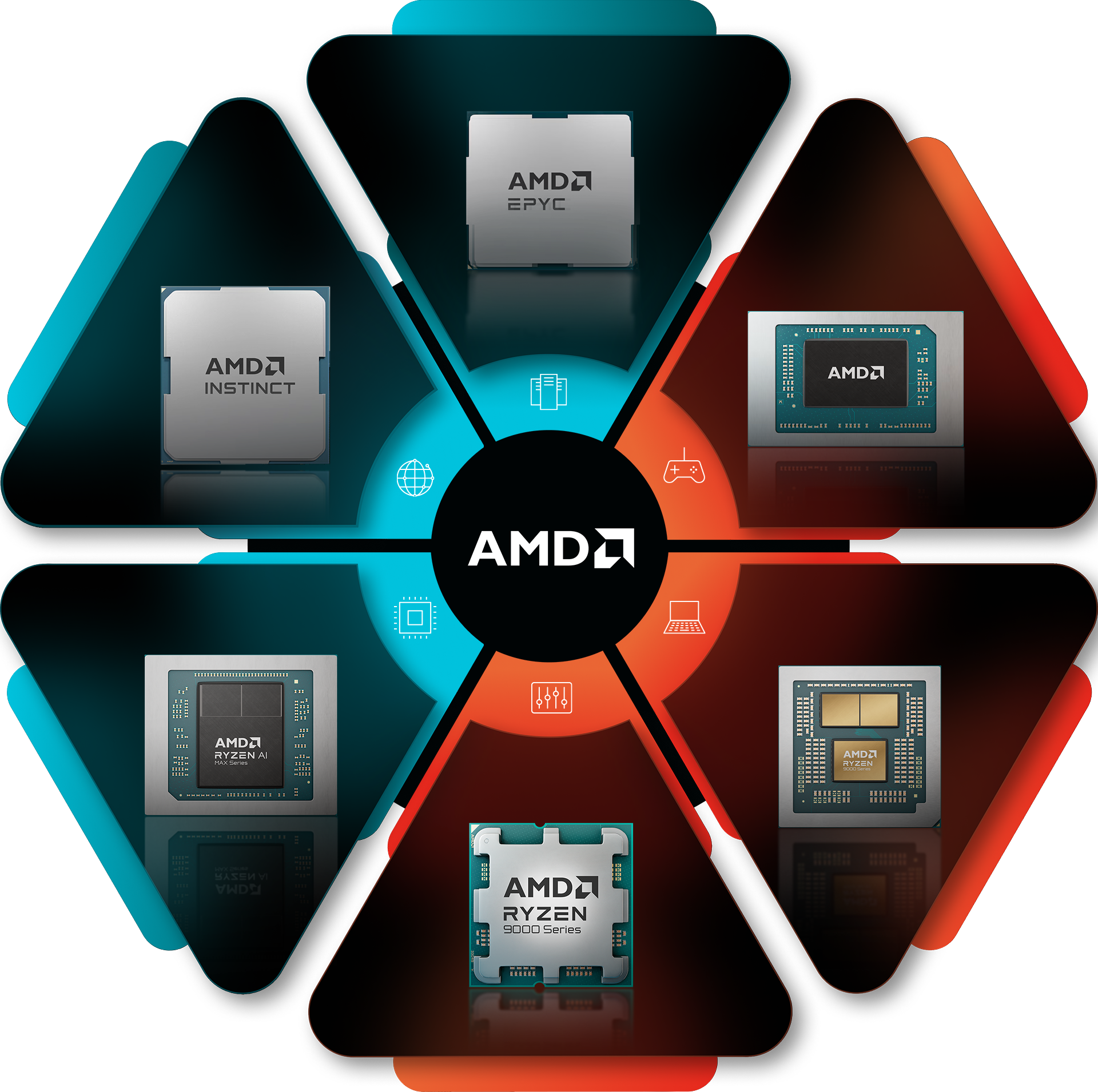

全產品組合的領先地位

AMD 以高效能運算解決方案領先業界,領域遍及電腦、遊戲、資料中心與 AI,並在各類別中樹立標竿。

承蒙各界好評:AMD 已無競爭對手

資源

AI 技術實際應用

AMD 在每個價位都是頂級系統的明智選擇。

尾註

- AMD 於 2025 年 4 月進行的測試,以 1080p、高品質預設定執行下列遊戲,與 Intel Core Ultra 9 288V 處理器 (30W) 比較:《Assassin’s Creed Valhalla》、《Avatar: Frontiers of Pandora》、《Baldur’s Gate 3》、《Borderlands 3》、《Counter-Strike 2》、《Cyberpunk 2077》、《DIRT 5》、《Dota 2》、《F1 24》、《Far Cry 6》、《Final Fantasy XIV》、《Forza Horizon 5》、《Grand Theft Auto V》、《HITMAN 3》、《Horizon Zero Dawn》、《Marvel’s Spider-Man Remastered》、《Metro Exodus Enhanced Edition》、《Red Dead Redemption 2》、《Shadow of the Tomb Raider》、《The Callisto Protocol》、《Tiny Tina’s Wonderlands》、《Tom Clancy’s Rainbow Six Siege》、《Total War: Warhammer III》、《Warhammer 40,000: Space Marine 2》、《Watch Dogs: Legion》。 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器 (55W) 的配置:Asus ROG Flow Z13、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel 比較品配置:ASUS Zenbook S14、Intel Core Ultra 9 288V 處理器、Intel Arc 140v 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。 筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHO-33。

- AMD 於 2025 年 2 月使用下列基準測試分數進行的測試,比較對象為 Intel Core Ultra 9 288V:Cinebench 2024、Blender、Vray 及 Corona。AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器 (55W) 的配置:Asus ROG Flow Z13、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。

Intel Core Ultra 9 288V (30W) 的配置:ASUS Zenbook X 14、Intel Arc 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。筆記型電腦製造商產品可能會改變配置,從而得到不同的結果。SHO-22。

- 截至 2025 年 1 月,由 AMD 使用以下基準測試進行的測試:7Zip、PCMark 10 Suite、Procyon Office Suite、Kraken。在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行測試。AMD Ryzen AI 7 350 (28W):ASUS Vivobook S 14、AMD Radeon 860M 顯示卡、24 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。Intel Core Ultra 7 258V (17W):ASUS Vivobook S 14、Intel Arc 140V 顯示卡、32 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。KRK-19。

- 截至 2025 年 1 月,由 AMD 使用下列基準測試,在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行的測試:Cinebench R24、Handbrake、PCMark 10、Puget Premiere Pro、Puget Photoshop、Blender Classroom、Vray。在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行測試。AMD Ryzen AI 7 350 (28W):ASUS Vivobook S 14、AMD Radeon 860M 顯示卡、24 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。Intel Core Ultra 7 258V (17W):ASUS Vivobook S 14、Intel Arc 140V 顯示卡、32 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。KRK-20。

- 截至 2024 年 9 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:Blender、Cinebench R24、Geekbench 6.3 與 Passmark 11,系統:搭載 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 處理器 @54W、Radeon 880M 顯示卡、32GB RAM、512GB SSD 的 HP EliteBook X G1a;搭載 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 360 處理器 @22W、Radeon™ 880M 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD 的 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6;搭載 Intel Core Ultra 7 165U 處理器 @15W(啟用 vPro)、Intel Iris Xe 顯示卡、32GB RAM、512GB NVMe SSD 的 Dell Latitude 7450;搭載 Intel Core Ultra 7 165H 處理器 @28W(啟用 vPro)、Intel Iris Xe 顯示卡、16GB RAM、512GB NVMe SSD 的 Dell Latitude 7450。 所有系統皆採用 Windows 11 PRO、開啟 VBS,並以「最佳效能模式」測試。PassMark 是 PassMark Software Pty Ltd 的註冊商標。AI 電腦定義為具有包含神經處理單元 (Neural Processing Unit, NPU) 之處理器的筆記型電腦。STXP-07。

- 截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:V-Ray Benchmark 6、Cinebench R24 (CPU, nT)、SPECapc Maya (CPU Composite)、SPECapc Solidworks 2024、SPECapc PTC Creo。AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、128GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel Core Ultra 9 185H 處理器的配置:Dell Precision 5490 14"、Nvidia RTX 3000 Ada Graphics (8GB)、64GB RAM、1TB SSD、VBS=ON、Windows 11。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHOP-01

- 截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:SPECapc Solidworks 2024、SPECapc PTC Creo、SPECviewperf 2024、Luxion Keyshot。AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、128GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel Core Ultra 9 185H 處理器的配置:Dell Precision 5490 14"、Nvidia RTX 3000 Ada Graphics (8GB)、64GB RAM、1TB SSD、VBS=ON、Windows 11。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHOP-04。

- 根據 AMD 產品規格及截至 2025 年 3 月公開的競爭產品資料。AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列處理器的 NPU 提供最高 55 的峰值 TOPS。這是現今企業中,任何系統所能提供的最大 TOPS。AI 電腦的定義是搭載內含神經處理單元 (NPU) 之處理器的筆記型電腦。STXP-06a。

- 由 AMD 效能實驗室在 2024 年 9 月所進行的測試,使用配置為 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 處理器 (54W)、Radeon™ 890M 顯示卡、32GB RAM,512GB SSD、VBS=ON、Windows 11 Pro 的 HP EliteBook X G1a(14 吋),比較配置為 Intel Core Ultra 7 165H 處理器 (28W)(啟用 vPro)、Intel Arc 顯示卡、VBS=ON、16GB RAM、512GB NVMe SSD、Microsoft Windows 11 Pro 的 Dell Latitude 7450,並在下列應用程式中進行測試(最佳效能模式):Passmark 11 (Overall)。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。STXP-16。

- 在 Cinebench R24 nT 基準測試中,相較於搭載 Intel Core Ultra 7 165H 的 Dell Latitude 7450,搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 處理器的 HP EliteBook X G1a 最多可提供高出 53% 的效能。STXP-12。

- EPYC-029D:此比較結果是根據截至 2024 年 10 月 10 日為止的資料,比較樣本是當下市面上有實際出貨的伺服器,所考慮的指標有執行緒密度、效能、功能、製程技術和內建安全性功能。EPYC 9005 系列處理器提供最高的執行緒密度,並以超過 500 項效能世界紀錄領先業界,包括創世界紀錄的企業級 Java® ops/sec 領先效能、穩坐 HPC 領域龍頭的浮點輸送量效能、以優異 TPCx-AI 效能展現的端對端 AI 效能,以及最高能效評分。此外,與第 5 代 Xeon 相比,第 5 代 EPYC 系列還擁有更多 DDR5 記憶體通道,與更高記憶體頻寬,支援更多 PCIe® Gen5 通道以提升 I/O 輸送量,並提供加快資料存取專用的 L3 快取/核心。EPYC 9005 系列採用先進的 3-4 奈米製程技術,並支援安全記憶體加密 + 安全加密虛擬化 (SEV) + SEV 加密狀態 + SEV 安全巢狀分頁等安全性功能。如需更多詳細資料,請參閱 https://www.amd.com/en/legal/claims/epyc.html#q=epyc5#EPYC-029D

- 根據 Microsoft XBOX 與 Sony PlayStation 5 截至 2025 年 3 月為止所搭載的 AMD 處理器。

- AMD 於 2025 年 3 月在下列系統上進行的測試(啟用最佳效能模式):(1) 配備 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D (75W)、64GB RAM、RTX 4090 顯示卡,且啟用 VBS 的 MSI Raider A18 筆記型電腦,對比 (2) 配備 Intel Core i9 14900HX (55W)、32GB RAM、RTX 4090 顯示卡,且啟用 VBS 的 Acer Predator 筆記型電腦。效能提升係根據下列基準測試的平均結果:PC Mark 10、POV-Ray、Procyon Office Productivity、7-Zip、Phoronix Encode、LM Studio、Handbrake、Blender、Geekbench、Cinebench 2024,以及 V-Ray。系統製造商可能改變配置,而產生不同的結果。FRG-01。

- GNR-27:截至 2024 年 11 月,AMD 效能實驗室以 1080p 高設定,使用以下遊戲進行的測試:Black Myth:Wukong》、《Avatar: Frontiers of Pandora》、《Hogwarts Legacy》、《Call of Duty: Black Ops》、《Starfield》、《Cyberpunk 2077》、《Counter Strike 2》、《Final Fantasy XIV》、《Hitman 3》、《Warhammer 20,000: Space Marine 2》、《Watch Dogs: Legion》、《Far Cry 6》、《Ashes of the Singularity》。AMD Ryzen 9 9950X3D 和 Ryzen 7 7950X3D 的系統配置均如下所示:GIGABYTE X870E AORUS MASTER、32GB DDR5-6000、Nvidia RTX 4090、KRAKEN X63、Win 11 Pro 26100、開啟 VBS、開啟 SAM/REBAR。系統製造商可能改變配置,而產生不同的結果。

- GNR-29:截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:PugetBench Premiere Pro 24.5、PugetBench Photoshop 25.11、PugetBench Davinci Resolve 19.0.1、Geekbench 6.3、Blender 4.2.3 Monster and Classroom、Corona Benchmark、Cinebench 2024。AMD Ryzen 9 9950X3D 和 Ryzen 7 7950X3D 的系統配置均如下所示:GIGABYTE X870E AORUS MASTER、32GB DDR5-6000、Nvidia RTX 4090、KRAKEN X63、Win 11 Pro 26100、開啟 VBS、開啟 SAM/REBAR。系統製造商 16。

- SHO-06:根據截至 2024 年 12 月的測試,比較對象為 Intel Core Ultra 9 288V 以及 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100,採用了下列基準測試分數:Cinebench 2024 nT、3Dmark Wildlife Extreme,以及 Blender……新一代 AI 電腦的定義為處理器內含搭載 NPU,且 NPU 至少具備 40 TOPS 運算效能的 Windows 電腦。 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 處理器的配置:Samsung Galaxybook,Adreno 顯示卡、16GB RAM、Microsoft Windows 11。Intel Core Ultra 9 288V 的配置:ASUS Zenbook X 14、Intel Arc 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。 筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。

- 根據 2024 年 11 月的 TOP500 榜單,榜上第一的 El Capitan 超級電腦,便是搭載 AMD 第 4 代EPYC™ 與 AMD Instinct™ MI300A 處理器。

© 2025 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有權利。AMD、AMD 箭頭標誌、Radeon、Ryzen 及其相關組合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他名稱僅用於識別目的,可能是其各自所有者的商標。

- AMD 於 2025 年 4 月進行的測試,以 1080p、高品質預設定執行下列遊戲,與 Intel Core Ultra 9 288V 處理器 (30W) 比較:《Assassin’s Creed Valhalla》、《Avatar: Frontiers of Pandora》、《Baldur’s Gate 3》、《Borderlands 3》、《Counter-Strike 2》、《Cyberpunk 2077》、《DIRT 5》、《Dota 2》、《F1 24》、《Far Cry 6》、《Final Fantasy XIV》、《Forza Horizon 5》、《Grand Theft Auto V》、《HITMAN 3》、《Horizon Zero Dawn》、《Marvel’s Spider-Man Remastered》、《Metro Exodus Enhanced Edition》、《Red Dead Redemption 2》、《Shadow of the Tomb Raider》、《The Callisto Protocol》、《Tiny Tina’s Wonderlands》、《Tom Clancy’s Rainbow Six Siege》、《Total War: Warhammer III》、《Warhammer 40,000: Space Marine 2》、《Watch Dogs: Legion》。 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器 (55W) 的配置:Asus ROG Flow Z13、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel 比較品配置:ASUS Zenbook S14、Intel Core Ultra 9 288V 處理器、Intel Arc 140v 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。 筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHO-33。

- AMD 於 2025 年 2 月使用下列基準測試分數進行的測試,比較對象為 Intel Core Ultra 9 288V:Cinebench 2024、Blender、Vray 及 Corona。AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器 (55W) 的配置:Asus ROG Flow Z13、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。

Intel Core Ultra 9 288V (30W) 的配置:ASUS Zenbook X 14、Intel Arc 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。筆記型電腦製造商產品可能會改變配置,從而得到不同的結果。SHO-22。 - 截至 2025 年 1 月,由 AMD 使用以下基準測試進行的測試:7Zip、PCMark 10 Suite、Procyon Office Suite、Kraken。在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行測試。AMD Ryzen AI 7 350 (28W):ASUS Vivobook S 14、AMD Radeon 860M 顯示卡、24 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。Intel Core Ultra 7 258V (17W):ASUS Vivobook S 14、Intel Arc 140V 顯示卡、32 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。KRK-19。

- 截至 2025 年 1 月,由 AMD 使用下列基準測試,在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行的測試:Cinebench R24、Handbrake、PCMark 10、Puget Premiere Pro、Puget Photoshop、Blender Classroom、Vray。在「平衡」模式及 VBS 開啟的條件下進行測試。AMD Ryzen AI 7 350 (28W):ASUS Vivobook S 14、AMD Radeon 860M 顯示卡、24 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。Intel Core Ultra 7 258V (17W):ASUS Vivobook S 14、Intel Arc 140V 顯示卡、32 GB RAM、1 TB SSD、Win 11 26100。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。KRK-20。

- 截至 2024 年 9 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:Blender、Cinebench R24、Geekbench 6.3 與 Passmark 11,系統:搭載 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 處理器 @54W、Radeon 880M 顯示卡、32GB RAM、512GB SSD 的 HP EliteBook X G1a;搭載 AMD Ryzen™ AI 7 PRO 360 處理器 @22W、Radeon™ 880M 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD 的 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6;搭載 Intel Core Ultra 7 165U 處理器 @15W(啟用 vPro)、Intel Iris Xe 顯示卡、32GB RAM、512GB NVMe SSD 的 Dell Latitude 7450;搭載 Intel Core Ultra 7 165H 處理器 @28W(啟用 vPro)、Intel Iris Xe 顯示卡、16GB RAM、512GB NVMe SSD 的 Dell Latitude 7450。 所有系統皆採用 Windows 11 PRO、開啟 VBS,並以「最佳效能模式」測試。PassMark 是 PassMark Software Pty Ltd 的註冊商標。AI 電腦定義為具有包含神經處理單元 (Neural Processing Unit, NPU) 之處理器的筆記型電腦。STXP-07。

- 截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:V-Ray Benchmark 6、Cinebench R24 (CPU, nT)、SPECapc Maya (CPU Composite)、SPECapc Solidworks 2024、SPECapc PTC Creo。AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、128GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel Core Ultra 9 185H 處理器的配置:Dell Precision 5490 14"、Nvidia RTX 3000 Ada Graphics (8GB)、64GB RAM、1TB SSD、VBS=ON、Windows 11。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHOP-01

- 截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:SPECapc Solidworks 2024、SPECapc PTC Creo、SPECviewperf 2024、Luxion Keyshot。AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、128GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Intel Core Ultra 9 185H 處理器的配置:Dell Precision 5490 14"、Nvidia RTX 3000 Ada Graphics (8GB)、64GB RAM、1TB SSD、VBS=ON、Windows 11。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。SHOP-04。

- 根據 AMD 產品規格及截至 2025 年 3 月公開的競爭產品資料。AMD Ryzen™ AI PRO 300 系列處理器的 NPU 提供最高 55 的峰值 TOPS。這是現今企業中,任何系統所能提供的最大 TOPS。AI 電腦的定義是搭載內含神經處理單元 (NPU) 之處理器的筆記型電腦。STXP-06a。

- 由 AMD 效能實驗室在 2024 年 9 月所進行的測試,使用配置為 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 處理器 (54W)、Radeon™ 890M 顯示卡、32GB RAM,512GB SSD、VBS=ON、Windows 11 Pro 的 HP EliteBook X G1a(14 吋),比較配置為 Intel Core Ultra 7 165H 處理器 (28W)(啟用 vPro)、Intel Arc 顯示卡、VBS=ON、16GB RAM、512GB NVMe SSD、Microsoft Windows 11 Pro 的 Dell Latitude 7450,並在下列應用程式中進行測試(最佳效能模式):Passmark 11 (Overall)。筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。STXP-16。

- 在 Cinebench R24 nT 基準測試中,相較於搭載 Intel Core Ultra 7 165H 的 Dell Latitude 7450,搭載 AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 處理器的 HP EliteBook X G1a 最多可提供高出 53% 的效能。STXP-12。

- EPYC-029D:此比較結果是根據截至 2024 年 10 月 10 日為止的資料,比較樣本是當下市面上有實際出貨的伺服器,所考慮的指標有執行緒密度、效能、功能、製程技術和內建安全性功能。EPYC 9005 系列處理器提供最高的執行緒密度,並以超過 500 項效能世界紀錄領先業界,包括創世界紀錄的企業級 Java® ops/sec 領先效能、穩坐 HPC 領域龍頭的浮點輸送量效能、以優異 TPCx-AI 效能展現的端對端 AI 效能,以及最高能效評分。此外,與第 5 代 Xeon 相比,第 5 代 EPYC 系列還擁有更多 DDR5 記憶體通道,與更高記憶體頻寬,支援更多 PCIe® Gen5 通道以提升 I/O 輸送量,並提供加快資料存取專用的 L3 快取/核心。EPYC 9005 系列採用先進的 3-4 奈米製程技術,並支援安全記憶體加密 + 安全加密虛擬化 (SEV) + SEV 加密狀態 + SEV 安全巢狀分頁等安全性功能。如需更多詳細資料,請參閱 https://www.amd.com/en/legal/claims/epyc.html#q=epyc5#EPYC-029D

- 根據 Microsoft XBOX 與 Sony PlayStation 5 截至 2025 年 3 月為止所搭載的 AMD 處理器。

- AMD 於 2025 年 3 月在下列系統上進行的測試(啟用最佳效能模式):(1) 配備 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D (75W)、64GB RAM、RTX 4090 顯示卡,且啟用 VBS 的 MSI Raider A18 筆記型電腦,對比 (2) 配備 Intel Core i9 14900HX (55W)、32GB RAM、RTX 4090 顯示卡,且啟用 VBS 的 Acer Predator 筆記型電腦。效能提升係根據下列基準測試的平均結果:PC Mark 10、POV-Ray、Procyon Office Productivity、7-Zip、Phoronix Encode、LM Studio、Handbrake、Blender、Geekbench、Cinebench 2024,以及 V-Ray。系統製造商可能改變配置,而產生不同的結果。FRG-01。

- GNR-27:截至 2024 年 11 月,AMD 效能實驗室以 1080p 高設定,使用以下遊戲進行的測試:Black Myth:Wukong》、《Avatar: Frontiers of Pandora》、《Hogwarts Legacy》、《Call of Duty: Black Ops》、《Starfield》、《Cyberpunk 2077》、《Counter Strike 2》、《Final Fantasy XIV》、《Hitman 3》、《Warhammer 20,000: Space Marine 2》、《Watch Dogs: Legion》、《Far Cry 6》、《Ashes of the Singularity》。AMD Ryzen 9 9950X3D 和 Ryzen 7 7950X3D 的系統配置均如下所示:GIGABYTE X870E AORUS MASTER、32GB DDR5-6000、Nvidia RTX 4090、KRAKEN X63、Win 11 Pro 26100、開啟 VBS、開啟 SAM/REBAR。系統製造商可能改變配置,而產生不同的結果。

- GNR-29:截至 2024 年 11 月為止,AMD 效能實驗室使用以下基準測試所進行的測試:PugetBench Premiere Pro 24.5、PugetBench Photoshop 25.11、PugetBench Davinci Resolve 19.0.1、Geekbench 6.3、Blender 4.2.3 Monster and Classroom、Corona Benchmark、Cinebench 2024。AMD Ryzen 9 9950X3D 和 Ryzen 7 7950X3D 的系統配置均如下所示:GIGABYTE X870E AORUS MASTER、32GB DDR5-6000、Nvidia RTX 4090、KRAKEN X63、Win 11 Pro 26100、開啟 VBS、開啟 SAM/REBAR。系統製造商 16。

- SHO-06:根據截至 2024 年 12 月的測試,比較對象為 Intel Core Ultra 9 288V 以及 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100,採用了下列基準測試分數:Cinebench 2024 nT、3Dmark Wildlife Extreme,以及 Blender……新一代 AI 電腦的定義為處理器內含搭載 NPU,且 NPU 至少具備 40 TOPS 運算效能的 Windows 電腦。 AMD Ryzen™ AI Max+ 395 處理器的配置:AMD 參考主機板、Radeon™ 8060S 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、VBS 啟用、Windows 11。Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 處理器的配置:Samsung Galaxybook,Adreno 顯示卡、16GB RAM、Microsoft Windows 11。Intel Core Ultra 9 288V 的配置:ASUS Zenbook X 14、Intel Arc 顯示卡、32GB RAM、1TB SSD、Microsoft Windows 11 家用版。 筆記型電腦製造商可能會改變配置,而產生不同的結果。

- 根據 2024 年 11 月的 TOP500 榜單,榜上第一的 El Capitan 超級電腦,便是搭載 AMD 第 4 代EPYC™ 與 AMD Instinct™ MI300A 處理器。

© 2025 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有權利。AMD、AMD 箭頭標誌、Radeon、Ryzen 及其相關組合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他名稱僅用於識別目的,可能是其各自所有者的商標。